Предлагаем вашему вниманию главу из книги писателя «Годы войны» под названием «Добро сильнее зла», которая была написана после освобождения Бобруйска в 1944 году. Читать далее «Василий Гроссман. Бобруйский дневник»

Холокост в Бобруйске

Сколько евреев погибло в городе на Березине за годы Второй мировой войны?

Известно, что Бобруйск был оккупирован нацистской Германией уже на 6 день после нападения на СССР — 28 июня 1941 года. Лишь небольшое число евреев успело эвакуироваться. Оккупация продлилась ровно 3 года.

По данным переписи населения 1939 года в Бобруйске проживало 26,703 еврея — 31.6% от общей численности жителей. Точное число евреев, оставшихся в городе ко дню оккупации, не установлено. Были и те, кто попал в Бобруйск в первые дни войны. Читайте, например, на сайте Историю еврейской девочки, которая в 1941 году вместе с мамой оказалась в оккупированном Бобруйске.

С первых же дней оккупации нацисты ввели в отношении евреев целый ряд дискриминационных мер. Помимо всеобщей обязанности соблюдать комендантский час, евреям было особо запрещено находиться «вне пределов своего места жительства», а также их заставили носить шестигранные нашивки желтого цвета. Читать далее «Холокост в Бобруйске»

«Богословие войны» в современной России

Вашему вниманию предлагается исследование о милитаризации российской православной церкви. В статье рассмотрены богословские основания и предпосылки милитаристского дискурса в современном российском православии, подходы к оправданию войны как с прагматических позиций, трактующих войну как неизбежное зло в «греховном мире», так и с позиций «духовной пользы»: война – как феномен, имеющий «аскетическую» ценность, как фактор противостояния эвдемонистской культуре, гедонизму и потребительству. Автор — Борис Кнорре российский религиовед, кандидат философских наук, доцент НИУ-ВШЭ, доцент Высшей школы европейских культур РГГУ, участник проекта Кестонского института по подготовке информационно-аналитического издания «Современная религиозная жизнь России». Читать далее ««Богословие войны» в современной России»

Борис Савинков: «Я пришел тебе рассказать»

Он присел ко мне на кровать

И взял мою руку:

«Я пришел тебе рассказать

Про твоего внука.

Когда ты умрешь, он родится.

Он будет такой, как ты,

Но он будет в церкви молиться

И соблюдать все посты.

Он будет, как ты.

А когда он умрет, родится

Его двойник, его внук,

И он опять приобщится

Тех же, твоих же, мук.

Лучше бы ему не родиться,

Ибо жизнь твоя повторится,

Пока должное не свершится,

Пока человек не спасется.

Пока не замкнется

Начертанный круг». Читать далее «Борис Савинков: «Я пришел тебе рассказать»»

Как мы начинали бобруйскую «районку» выпускать

1 января 1982 года вышел первый номер Бобруйской районной газеты «Трыбуна працы». Накануне юбилея мы открываем специальную рубрику, в которой вспомним вехи нашего издания, покажем, как год за годом, вместе со временем, менялось и наше издание, встретимся с людьми, которые стояли у истоков «районки». Перед вами — заметки по случаю 35-летия газеты «Трыбуна працы» одного из ее редакторов — Александра Удодова.

Решение приняли в ЦК, и название там придумали

Годом рождения «Трыбуны працы» стал не 1982-й, когда вышел ее первый номер, а 1981-й, когда ЦК КПБ принял решение, по «просьбе трудящихся», создать свою газету в Бобруйском районе. Ее «отпачковали» от объединенной газеты «Камуніст», сами же и название придумали. Возглавить новое издание поручили заместителю редактора «Камуніста» Сергею Васильевичу Кобле, автоматически был переведен в новую редакцию сельхозотдел в составе Александра Константиновича Казака и автора этих строк, назначив первого заместителем редактора, второго заведующим отделом писем, ответственным секретарем стала журналист с большим стажем пенсионерка Анна Дмитриевна Лозовая. Читать далее «Как мы начинали бобруйскую «районку» выпускать»

Множество правд

Индустрия по производству правды стала индустрией по производству правды по желанию. Если олигарх заказывает правду на своем телеканале, то просто человек может написать ее в социальной сети. Читатель, получая разные правды, не в состоянии их понять, поэтому он создает из них свою собственную.

В диктаторских и авторитарных режимах, в которых мы долго жили, не было проблемы с тем, что есть правда. Правдой было то, что таковой считала власть. С сомневающимися и отрицающими боролись отнюдь не спорами, а физическими методами. С одной стороны, стоял узкий мост, по которому можно было перейти в информационное пространство, что разрешалось единицам. И этот мост назывался цензурой. Или это была река, переплыть которую вплавь было невозможно, а на пароход билеты не продавались. С другой, власть боролась не только с чужими текстами, но и с теми, кто их писал или тиражировал, отправляя их все дальше и дальше за пределы допуска к информационным потокам. Читать далее «Множество правд»

Светлана Алексиевич. Нобелевская лекция (полный текст, видео)

Источник: Svetlana Alexievich

The Nobel Prize in Literature 2015

Нобелевская лекция

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

О проигранной битве

Я стою на этой трибуне не одна … Вокруг меня голоса, сотни голосов, они всегда со мной. С моего детства. Я жила в деревне. Мы, дети, любили играть на улице, но вечером нас, как магнитом, тянуло к скамейкам, на которых собирались возле своих домов или хат, как говорят у нас, уставшие бабы. Ни у кого из них не было мужей, отцов, братьев, я не помню мужчин после войны в нашей деревне – во время второй мировой войны в Беларуси на фронте и в партизанах погиб каждый четвертый беларус. Наш детский мир после войны – это был мир женщин. Больше всего мне запомнилось, что женщины говорили не о смерти, а о любви. Рассказывали, как прощались в последний день с любимыми, как ждали их, как до сих пор ждут. Уже годы прошли, а они ждали: «пусть без рук, без ног вернется, я его на руках носить буду». Без рук … без ног … Кажется, я с детства знала, что такое любовь … Читать далее «Светлана Алексиевич. Нобелевская лекция (полный текст, видео)»

Беларуская мова старажытнейшая, чым часта мяркуюць

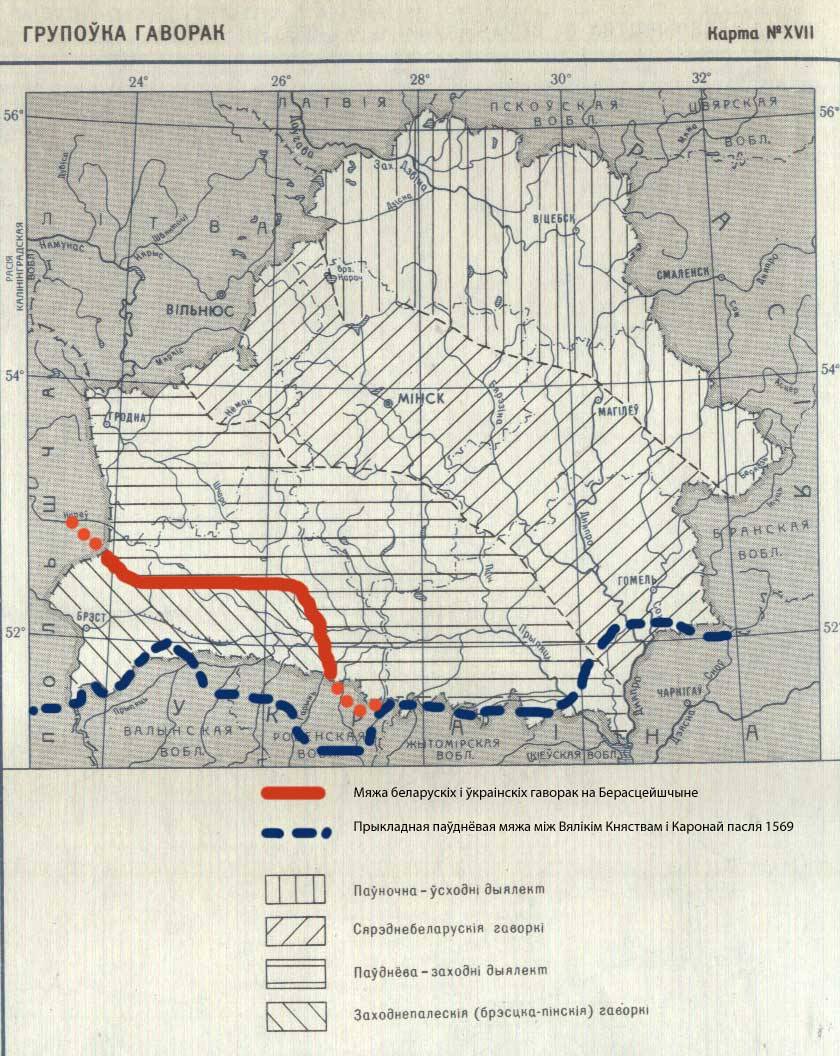

Фармаванне беларускай мовы найчасцей звязваюць з часамі Вялікага Княства Літоўскага. Прыхільнікі тэорыі «старажытнарускага адзінства» лічаць, што перад тым усходнеславянскія народы гаварылі на адной мове. Але ёсць факты, якія абвяргаюць гэтую тэорыю. У прыватнасці, гэта мова насельнікаў Берасцейшчыны й Піншчыны. Мяжа беларускай і ўкраінскай мовы не супадае ні з якімі дзяржаўнымі ані адміністратыўнымі граніцамі летапісных часоў. Значыць, гэтыя мовы раздзяліліся даўней. Калі ж?

Як чалавека, які нарадзіўся ў Брэсце, мяне заўжды інтрыгавала пытанне мясцовай мовы. Ад неглыбокіх людзей можна пачуць, што тут гавораць «на сумесі беларускай, украінскай, польскай і рускай моваў». Мінімальнай адукацыі і логікі досыць, каб зразумець, што гэта не так. Прычым калі цяпер яшчэ агрэсіўная русіфікацыя і міграцыі апошніх дзесяцігоддзяў прывялі да таго, што сапраўды многія людзі сталі гаварыць па-расейску з мясцовай фанетыкай і асобнымі мясцовымі словамі, то — цяперашняй моладзі гэта можа быць дзівосна, — яшчэ 30 гадоў таму, у 1980-я гады ў вёсках суцэльна, а ў гарадах у хаце з выключнай чысцінёй гаварыліпа-свойму, а па-расейску не гаварыў ніхто, акрамя прыезджых з Расіі і вузкага русіфікаванага слою. Читать далее «Беларуская мова старажытнейшая, чым часта мяркуюць»

Эрлом Ахвледиани. Когда мы будем рыбами

Эрлом Сергеевич Ахвледиани (груз. ერლომ სერგოს ძე ახვლედიანი) — грузинский писатель, сценарист и актер. Родился 23 сентября 1933 года. Окончил Тбилисский университет (1957), Высшие сценарные курсы (1964, мастерская Е. И. Габриловича).

Автор сценариев к таким кинокартинам, как «Апрель», «Пиросмани», «Путь домой», «Путешествие молодого композитора».

Являясь соавтором сценария к кинофильму «Несколько интервью по личным вопросам», в 1980 году Ахвледиани был награжден Государственной премией СССР.

В 1999 году венгерский режиссер Петер Месарош снял по произведению Ахвледиани «Вано и Нико» фильм «Глупое померанцевое дерево». За свое последнее произведение «Комар в городе» в 2011 году писатель был удостоен грузинской литературной премии «Саба».

Умер 20 марта 2012 года.

Андрей Битов:

«Когда я познакомился с ним, то это был поэт, в котором философ забыл свои слова, а поэт не находил слов для выражения всей безмерности постигшей его жизни. Это был ласковый, чрезвычайно предупредительный человек, жест которого был чрезмерен по вежливости. Но если вы признавали за ним естественное право на адекватность чувства и выражения, то эта его нежная излишность была боязнью ненароком задеть, причинить боль, повредить хоть паутинку сложнейшего мира, где все всему принадлежит, все связано воедино, и неизвестно, на каком конце какой бесконечности отзывается каждое наше, по крайней мере, несовершенное движение. Не только кого-нибудь не задеть своей тенью, не только что-нибудь — но ничто не повредить, потому что кто знает, что может помещаться в том, что нам покажется как ничто, пустотою?»

Предлагаем вашему вниманию один из гениальных малоизвестных рассказов Эрлома Ахвледиани. Читать далее «Эрлом Ахвледиани. Когда мы будем рыбами»

Герметический свод. Трактат 1-й

Мы начинаем публикацию текстов легендарного Гермеса Трисмегиста — основателя герметизма и науки древнего Египта. Трактат первый — Поймандр Гермеса Триждывеличайшего. Читать далее «Герметический свод. Трактат 1-й»

Не спеши говорить о духовности

Когда произносят слово «духовность», у многих возникает желание встать по стойке «смирно» и одновременно… какая-то неловкость. Возможно, дело в том, что чаще всего с пафосом (но без объяснений, о чем, собственно, речь) употребляют это слово лица, особой печатью духовности не отмеченные. Те, с кем это слово сильнее всего ассоциируется, так о духовности не говорят. Читать далее «Не спеши говорить о духовности»

Герметический свод. Трактат 4-й

Тексты легендарного Гермеса Трисмегиста – основателя герметизма и науки древнего Египта. Трактат третий — Священная речь Гермеса Триждывеличайшего. Трактат четвертый — Кубок или единство.