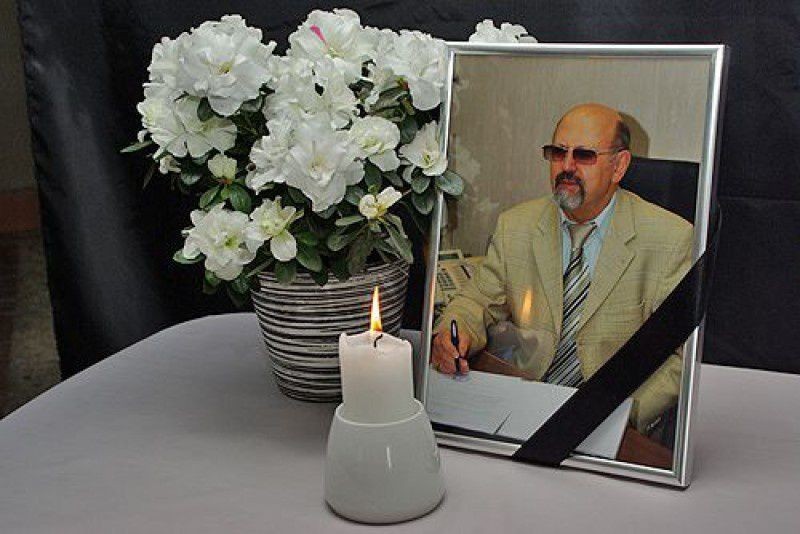

Посвящается памяти Александра Фисенко

Прошло 10 лет со дня смерти известного фотожурналиста, режиссера, оператора документального кино Александра Геннадьевича Фисенко.

Он ушел в расцвете творческих сил. За две недели до своей внезапной смерти 11 августа 2000 года Александр Геннадьевич отметил свой 50-летний юбилей…

«Вначале казалось, что это чья-то идиотская шутка. Но затем, когда весь стадион — зрители, футболисты, тренеры, судьи — застыл в минуте молчания, случившееся предстало во всей своей неотвратимости… Да, Александр Геннадьевич Фисенко любил футбол, и спорт вообще, и его колоритная фигура была одним из неизменных атрибутов футбольных матчей. Однако, не только спорт, а много больше он вмещал в себя…

…В последний земной путь Александра Геннадьевича провожал и отпевал его сын — православный священник. Завидная, наверное, участь, когда твоей душе помогает перейти в иной мир собственный сын… светлая память о тебе, дорогой друг и коллега, навсегда сохранится в наших сердцах».

Из некролога в газете «Бобруйский курьер» (номер 33 за 17 августа 2000 года)

В 10-летнюю годовщину со дня смерти Александра Геннадьевича Фисенко мы встретились с его сыном, доцентом Минской Духовной Семинарии и Академиии, кандидатом богословия, протоиереем Сергием Лепиным.

_____________________

«Батюшка, который слушает рок» — так пишут о протоиерее Сергие Лепине в Интернете. Что, конечно, не совсем верно. Не только слушает, но и сам играл когда-то. Еще в годы учебы в 5-й бобруйской школе Сергей создал рок-группу. Он «водил дружбу» с Шурой Уманом, ныне известным как Шура БИ-2, другими бобруйскими неформалами, носил длинные волосы, писал стихи и был, как сам теперь признает, «похож на отморозка».

Однако, в настоящее время главное увлечение отца Сергия — микрофотография. В 2009 году компанией «Белнефтестрах» был выпущен календарь, в котором представлены некоторые работы автора…

_____________________

КОРОТКО О ГОСТЕ

Родился: 29 марта 1975 года в Кировске.

Учился: средняя школа № 5 Бобруйска, Минская духовная семинария и академия, Белорусский государственный университет (философия), аспирантура Гродненского государственного университета (онтология и теория познания).

Деятельность: доцент Минской духовной академии и семинарии, кандидат богословия. Преподавательскую деятельность совмещает с окормлением прихода храма Святых Апостолов Петра и Павла в деревне Мизгири Слонимского района Гродненской области.

Известен своей миссионерской деятельностью в сети Интернет, являясь ведущим одного из самых популярных и цитируемых православных ЖЖ в белорусском сегменте сети.

Семья: «У меня трое детей, — в шутку говорит о. Сергий. — Жена Елена и две дочери — 13-летняя Анна и 6-летняя Ева, проживают в Слониме».

В Бобруйске остались мать и близкие родственники. Здесь же — могила его отца, известного фотографа Александра Фисенко.

_____________________

«ПОСЛЕ СМЕРТИ ОТЦА ВСЕ ВДРУГ ДЛЯ МЕНЯ ИЗМЕНИЛОСЬ»

— У вас было счастливое детство?

— Родители все сделали для того, что мое детство было счастливым. С другой стороны… Я постоянно что-то искал, самоедничал и хотел быть взрослым. Мне не терпелось стать дееспособным. Я выглядел старше своих лет, и мне это нравилось. До 7 класса я жил в Могилеве, занимался спортом, входил даже в сборную области по водному поло. После переезда в Бобруйск мне пришлось оставить спорт.

— Почему? Ведь в Бобруйске был бассейн*.

— Бассейн был, но там не было секции водного поло. Для меня это был серьезный кризис. Плюс переходный возраст, сами понимаете…

— Отец пытался увлечь вас фотоделом?

— Да. Он покупал мне фотоаппараты, а потом очень расстраивался, глядя на результаты. Мне не нравилось фотографировать, но мне очень нравилось бывать у отца на работе, в его лабораториях: красная лампа, журчание воды, заваренный в кружке чай, плавающие в ванночках фотографии, влюбленные в свое творчество люди (иногда весьма странные), стопки журналов по фотографии, запахи… Только после смерти отца все вдруг для меня изменилось. Однажды я перебирал оставшееся от отца барахло — то, что не распродалось и оказалось никому не нужным. Это был лом, грошовые объективы, разобранные пыльные «тушки», экспонометры… Мне вдруг очень захотелось, не знаю, поймете ли, чтоб все это было мне нужным. Это желание стихийно оформилось. Теперь вот в свободное время фотографирую…

«ПЕРВОЕ ВРЕМЯ ПРЯТАЛ БИБЛИЮ ОТ РОДИТЕЛЕЙ»

— Как воспринимали в семье то, что вы, мягко говоря, были «не такой, как все»? Начали увлекаться рок-музыкой, потом еще и в церковь стали ходить…

— На меня никогда не «давили», я с детства был самостоятелен в принятии решений.

— Помните, как вы впервые переступили порог храма?

— Мне было 14 лет. Матери сказал, что пошел на репетицию рок-группы, а сам отправился в церковь. В то время она была одна в Бобруйске — на улице Шмидта. Незадолго до этого произошел один странный случай: в троллейбусе со мной познакомился какой-то необычный старик. У него в кармане была Библия, и он предложил мне ее у него купить, «по дешевке» — представьте, так и сказал. У меня в кармане тогда были деньги, я собирал на гитару. Я отдал ему все, а это, как сейчас помню, было ровно 30 рублей. Так у меня появилась моя первая Библия. Принес ее домой и первое время прятал от родителей.

— А почему прятали? Боялись?

— Нет, не потому, что боялся — тогда мне казалось, что я ничего не боюсь, и был не прочь лишний раз поиграть на публику. Но тут… Просто, понимаете, для меня это было как-то очень интимно. Именно это удивительное чувство позволило мне впервые обнаружить для себя реальность внутреннего мира. Представьте, человек с рождения не видел и — раз! Вот и тут так: я впервые начал чувствовать вещи определенного порядка. Я пока совсем ничего не понимал в этих вещах, но я больше уже не мог их не замечать. Именно тогда я начал понимать, что я есть не только то, как я выгляжу, и не только то, что я говорю.

— Судя по времени, а это был 1990-й, как я понимаю, тогда же в этот храм начинал ходить Алексей Белоножко, ныне епископ Серафим?

— Он пришел немножко раньше, чем я. Как теперь помню его синюю курточку…

Чудесное было время!

«КОГДА ПОКОЙНИКИ УЧАТ ЖИЗНИ — ЭТО НЕВЫНОСИМО»

— Поддерживаете ли вы связь с бобруйскими священниками?

— К сожалению, нечасто. Иногда перезваниваемся. Жаль, конечно… Но мы трудимся достаточно далеко друг от друга.

— Как вы считаете, что важнее для будущего священника — знания, которые он получит в стенах семинарии, или..?

— Чувство духовной меры, духовного вкуса — именно оно поможет расставить приоритеты веры-разума-воли-чувства-дела или образования и опыта в каждой конкретной ситуации. Чуткость, способность реагировать на каждого человека и притом оставаться самим собой. Священник должен быть живым. Когда покойники учат жизни — это невыносимо.

— В чем причина пензенской трагедии**, непосредственно задевшая судьбы некоторых чад нашей Бобруйской епархии? Можно ли было ее избежать?

— Сложный вопрос… Это как спросить о болезни человека. Да, наверное, если б что-то можно было исправить заранее, то, возможно, именно этого случая можно было избежать. Но это ведь не решит проблемы заболеваемости в целом. К сожалению, некоторые из называющих себя православными являются носителями сектантского духа, духа разделения, и эта беда не обходит стороной даже духовенство. Во многом это происходит из-за неграмотности, из-за свойственного некоторым личностям пассивного или активного гуруизма, гордыни. Некоторые думают, что, идя в храм, мозг нужно оставить дома на полке, а это большая ошибка! Подвиг веры — это и подвиг мысли. Вера должна освятить разум человека, а не «выключить» его из духовной жизни. Человек должен быть весь освящен, всей полнотой своей природы, а не только в той своей части, которой он верит. Православие — путь к вечной жизни. Без разума вера делает человека фанатиком (от. греч. «фанатос», «смерть») — как такая вера может привести человека ко Христу, который и есть Жизнь?

— Зарыв себя в землянки, они считали, что следуют за Христом, как некоторые святые…

— Вне послушания Церкви нельзя уподобиться святым. Некоторые вещи на первый взгляд кажутся похожими, но на самом деле, по сути, они разные или даже противоположные. Мало того, что евангельские призывы малопонятны с точки зрения ценностей потребительского общества, так они еще и часто компрометируются всякого рода злоупотреблениями, такими, как в этом случае с пещерой.

— Но согласитесь, постичь разумом некоторые моменты в христианстве действительно сложно. Возьмем, к примеру, дуализм отношения к этому миру.

— Понятие «мир» не просто. С одной стороны, в Священном Писании говорится: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Своего Сына Единородного…», а с другой стороны: «Не любите мира, ни того, что в мире». То есть, это слово имеет позитивное значение — тогда, когда речь идет о мире как о Творении Божием, а негативное — когда речь идет не о Творении, а о том, что с ним стало после греха, прежде всего в сфере нравственности: о зле, о суете…

Поэтому мы должны помнить как о призыве Христа и апостолов сторониться мира «в плохом смысле», так и о том, что необходимо уметь любить мир «в хорошем смысле», светить для него, чтобы он, видя наши добрые дела, прославлял Отца нашего Небесного. В этом — призвание христианина.

«УЗНАЛ, ЧЕМ ПШЕНИЦА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ РЖИ»

— Кроме преподавания, научной работы, вы еще являетесь и настоятелем храма в сельской глубинке. Не тяжело ли вам, батюшка, совмещать два таких рода деятельности?

— Я бы ответил так: полезно. Да, в определенном смысле я — человек науки. К тому же, вырос в городе. Мои родители, мои бабушки все были городские, и когда я впервые оказался на сельском приходе… если честно, сначала испытал шок. Но теперь, спустя 10 лет, могу сказать: эти простые люди меня многому научили. Мне было безумно интересно узнавать некоторые вещи, о которых я раньше и представления не имел. Например, чем пшеница отличается от ржи…

— У вас, должно быть, философское отношение ко всему, в том числе и к семейной жизни?

— Я стараюсь, чтоб мое отношение к семейной жизни было христианским, а христианство, в свою очередь, есть не только истинная религия, но и подлинная философия. Тот факт, что я являюсь священником, сам по себе не делает меня идеальным семьянином. И, несомненно, как муж и как отец я имею свои недостатки — как ведомые, так и неведомые. В этом смысле моя семья так же нуждается в милости и помощи Божией, как и все другие семьи.

— Матушка рок-музыку слушает?

— Иногда просто вынуждена…

Беседовал Алесь КРАСАВИН. Газета «Вечерний Бобруйск» 18 августа 2010 года.

Сайт: http://www.bobruisk.ru/node/700

_____________________

* О судьбе бобруйского Свято-Николаевского кафедрального собора, превращенного в годы советской власти в бассейн, читайте здесь: http://www.proza.ru/2009/12/27/326

** О том, как начинались события, приведшие к трагедии в Пензе, читайте здесь:

http://www.proza.ru/2009/12/25/254

Отец Сергий Лепин на сайте Бобруйск гуру: